La violencia de género es una constante en la sociedad y se presenta bajo diferentes formas, física, psicológica, sexual, institucional, simbólica, estructural. Además, surge en diversos espacios tanto públicos como privados y, dependiendo de los contextos, dichas violencias se pueden tornar aún más graves. La violencia de género en contextos socioambientales se presenta en situaciones en que las mujeres asumen el rol de defensa de sus territorios o de bienes básicos como el agua. Ante estas situaciones, las mujeres sufren violencias múltiples y los niveles de agresión aumentan.

Autoría: Laura Ibáñez

Jueves, 06 de febrero de 2025

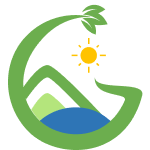

Foto: La psicóloga Katya Alcántara explicando a la defensoras ambientales las manifestaciones físicas que puede generar la violencia psicológica y verbal en las defensoras ambientales

“Si las han golpeado es porque son unas revoltosas. ¿Qué hacen en la calle protestando? No les puedo aceptar esta denuncia. Vayan a sus casas y dejen de molestar”. Estas frases han sido pronunciadas como parte de una dramatización realizada en el marco del taller “Mujer y medioambiente. Consecuencias psicológicas de la violencia contra la mujer”, celebrado el 28 de enero en Cajamarca.

Sin embargo, el suceso descrito representa una realidad que las mujeres y, especialmente, las defensoras ambientales viven en propia carne. Hombres con faldas, mandonas, locas, radicales… son solo algunos de los adjetivos que se emplean para descalificar a las mujeres que dan un paso al frente y se erigen en lideresas. “Yo no hago mal asistiendo a las reuniones, invitando a mis hermanas, pero me ha costado lágrimas”, explica Amalia, una de las asistentes. Y prosigue: “A todos no les caes bien, sobre todo si sabes de derechos”. Similar experiencia expresa Irma, rondera de Bambamarca y activista incansable en favor de los derechos ambientales: “A veces, he dicho: ‘Ya no puedo’. En muchas ocasiones, [las ronderas] nos hemos destruido físicamente. Nos hemos hecho de valer, pero ¿a costa de qué? De lágrimas”.

“La adjetivación genera violencia psicológica. Buscan desacreditar sus luchas, reducir el activismo, cuestionar su moralidad”, explica Katya Alcántara, psicóloga y una de las encargadas de impartir el taller. La violencia que las defensoras ambientales recibe en todas sus formas (verbal, física, psicológica, económica, etc.) tiene consecuencias sobre su salud. Por ello, es fundamental que dispongan de una caja de herramientas de autocuidado que las proteja frente a estos ataques.

De acuerdo con Alcántara, existen diferentes tipos de autocuidado que las defensoras pueden usar frente a los ataques. Estos pasan por el cuidado físico con prácticas como, por ejemplo, hacer deporte o descansar bien. En un mundo en que se impele a las personas a ser constantemente productivas, incluso no hacer nada puede ser una medida de autoprotección. El autocuidado también se ejercita a nivel emocional y cognitivo. En el primer caso, se ejerce cuando se expresa aquello que se siente, valorándose y amándose, entre otras acciones. En el segundo, se pueden entrenar las capacidades cognitivas con prácticas como la meditación o la lectura. Desde el punto de vista social, el autocuidado se expresa a través de la escucha y la conversa, manteniendo relaciones sanas o sabiendo pedir ayuda cuando se la necesita. Estos ejercicios de autocuidado no son en ningún caso un asunto intrascendente, pues, como sentencia Yessenia, otra de las participantes: “Si no estamos bien de salud, ¿cómo la lucha se sostiene?”.

Una contribución desvalorizada

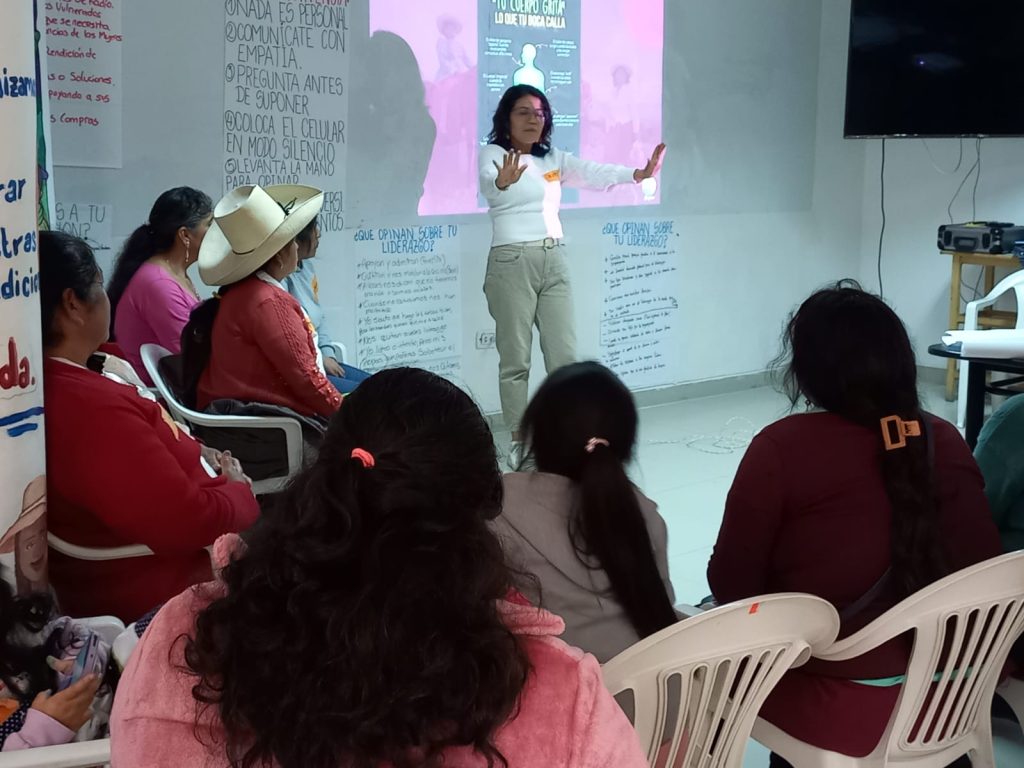

“Cada una somos como piecitas que encajamos en algún lugar”, señala Yolanda, también defensora ambiental de Cajamarca. Así, de la mano de Alcántara, las participantes al taller repasan los aportes que realizan a sus comunidades y a sus organizaciones. Desde rendir cuentas hasta limpiar el local organizacional pasando por hacer las compras o avisar a las compañeras de que se celebra una nueva reunión: todas son contribuciones que soportan y dan continuidad a la lucha por un medio ambiente sano y equilibrado. No obstante, estos aportes no siempre son considerados ni valorados. En este sentido, el ejercicio de recuento de estas actividades tiene como objetivo sacarlas a la luz para que las defensoras tomen conciencia de estas acciones que sostienen no solo su lucha ambiental, sino también la vida misma.

Foto: Las defensoras ambientales identifican diferentes acciones con las que contribuyen en sus espacios comunitarios y organizacionales

Justicia que no llega

“No encontramos justicia y las mujeres prefieren sufrir. No hay justicia accesible para nosotras”. De nuevo es Amalia quien denuncia que la justicia ordinaria no siempre llega a sus comunidades. Lo hace mientras la abogada Teresa Santillán explica a las asistentes la ruta de atención a casos de violencia de género, al tiempo que señala algunas de sus deficiencias. Algunas son de corte técnico. Como indica la misma Amalia, en aquellos lugares en que la cobertura es deficiente o inexistente, las mujeres no pueden denunciar sus casos a través de la línea 100. “Estos mecanismos no están llegando”, concluye Santillán.

No obstante, en ocasiones, son las propias autoridades las que desatienden los reclamos de las mujeres. No quieren recibir las denuncias, no creen a las víctimas e, incluso, llegan a ejercer más violencia sobre las mismas en procesos de revictimización. En tales situaciones, el apoyo mutuo entre las mismas mujeres de la comunidad se vuelve indispensable, expresándose a través de la escucha del caso y el acompañamiento ante las autoridades para poner la denuncia. La actuación de las rondas campesinas también es meritoria en estas oportunidades. Como indica Irma, “la gente busca la ronda. Se ha perdido la confianza en el Estado”. En este sentido, Santillán concuerda con esta afirmación: “La ronda está donde el Estado no está”.

La violencia contra las mujeres resulta una cuestión preocupante en el Perú. De acuerdo con cifras de la Defensoría del pueblo, en 2024 se registraron 170 casos de feminicidio, 69 casos de tentativa de feminicidio y 35 muertes violentas que todavía no han sido tipificadas como feminicidio a nivel fiscal o judicial. “Estas cifras son alarmantes si se considera que el año anterior (2023) se reportaron 150 casos, es decir que solo en dos años se reporta un aumento sustancial superior al 13 %”, especifica la Defensoría.

Por su parte, de acuerdo con los reportes anuales de Global Witness sobre personas defensoras ambientales asesinadas en el mundo, en 2023, último año reportado, no se registró la muerte de ninguna mujer en el Perú, si bien fueron asesinados cuatro varones. Pese a que el asesinato es la muestra más sangrante de la violencia padecida por las personas defensoras ambientales, tal como apunta Global Witness en su informe Voces silenciadas. La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente (2024, p. 14): “las agresiones con consecuencias mortales suelen producirse paralelamente a otras represalias generalizadas contra el activismo ambiental: actos de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales”.

Otro dato preocupante que expone la organización internacional es que, aunque resulta difícil establecer una relación entre el asesinato de una persona defensora ambiental con una industria extractiva, en 2023, se pudo determinar “que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, ya que se asesinó a 25 personas defensoras después de que se opusieran a operaciones mineras” (p. 19) de un total de 196 personas defensoras ambientales asesinadas a nivel mundial.

En este contexto de ataques a personas defensoras de derechos ambientales y de mujeres en general, se colige que la violencia hacia defensoras ambientales se convierte en un problema interseccional que requiere atención específica.

Flyer del próximo taller que se desarrollará con las defensoras en Cajamarca/Diseño: Paul Vílchez